« De la merde dans un bas de soie ». Tel fut autrefois le qualificatif employé par un Napoléon furieux à lencontre de son ministre des Affaires étrangères, le prince de Talleyrand. Cette formule mest revenue à lesprit lorsque jai écouté le ministre des Affaires étrangères de Trump, le secrétaire dÉtat américain Marco Rubio, sexprimer cette année durant la Conférence de Munich sur la sécurité.

L’an dernier, le vice-président américain JD Vance s’était rendu à Munich pour réprimander en personne les dirigeants européens, déplorant les politiques d’immigration de l’Union européenne, les réglementations relatives aux discours de haine, et les efforts visant à empêcher l’extrême droite d’accéder au pouvoir. Rubio est un Vance en bas de soie. Le secrétaire d’État a en effet délivré un message très similaire, cette fois-ci drapé d’une mince étoffe diplomatique.

En 2016, Rubio parlait de Trump comme d’un « escroc », à qui il ne fallait surtout pas confier les codes nucléaires. Aujourd’hui, Rubio est le chef de la diplomatie de Trump, et vient présider sans sourciller à la mort du dernier accord restant de limitation des armements nucléaires russes et américains.

Le reniement dont Rubio fait preuve envers lui-même est si total que cette capacité en devient une qualification professionnelle. Dans le Washington de Trump, le fait d’avoir eu autrefois des principes, puis d’y avoir renoncé publiquement, constitue une preuve de servilité plus fiable que de ne jamais en avoir eu du tout.

À Munich, Rubio a saturé son discours d’éléments de façade rassurants. Les États-Unis et l’Europe « appartiennent au même monde ». Leurs destins sont « liés ». L’Amérique veut une « alliance revigorée » et une « Europe forte ». Ce qui unit toutefois l’Occident, selon Rubio, ce ne sont pas les institutions communes, ni l’attachement partagé à l’État de droit, ni l’architecture d’après-guerre, caractérisée par les traités et la coopération multilatérale, mais « une histoire commune, la foi chrétienne, la culture, le patrimoine, la langue, l’ascendance et les sacrifices que nos ancêtres ont consentis ensemble ».

« Foi chrétienne » et « ascendance » constituent ici les mots clés. Rubio définit le lien transatlantique non pas comme une alliance politique, mais comme une lignée civilisationnelle, une parenté enracinée dans la religion et la consanguinité. « Nous serons toujours un enfant de l’Europe », déclare-t-il, dans une formulation qui présente cette relation non pas comme un contrat entre souverains égaux, mais comme un lien familial – hérité, et non choisi, caractérisé par une loyauté qui résulte davantage de la biologie que de principes et d’objectifs communs.

Ce n’est pas le langage de l’OTAN. C’est celui du « choc des civilisations » dont parlait Samuel Huntington, cette idée selon laquelle l’Occident se définirait non pas par ce qu’il croit être, mais par ce qu’il est, non pas par ses principes, mais par ses filiations et sa foi. Cette formulation érige un mur imaginaire autour de l’Europe chrétienne et de sa diaspora, un mur qui exclut les citoyens musulmans d’Europe, les traditions laïques de la République française, et les réalités multiconfessionnelles de la vie européenne moderne.

La promesse formulée par Rubio autour d’un avenir « aussi fier, aussi souverain et aussi vital que le passé de notre civilisation » trahit le jeu du secrétaire d’État. L’avenir qu’il décrit n’est pas destiné à être construit, mais correspond au passé projeté vers l’avenir, à la nostalgie présentée comme un objectif.

Ainsi, sous le bas de soie se dissimule la même litanie que celle prononcée par Vance l’an dernier, exposée toutefois un peu plus poliment : l’Europe a abandonné sa souveraineté à des institutions multilatérales, elle est prisonnière d’un « culte du climat » qui appauvrit ses citoyens, et menacée d’« effacement civilisationnel » par l’immigration.

L’expression « effacement civilisationnel » ne constitue évidemment pas une description neutre de l’évolution démographique. Elle correspond au vocabulaire d’une extrême droite européenne obsédée par le « grand remplacement » de la population blanche. À Munich, Rubio a conféré la légitimité du plus puissant gouvernement de la planète à un discours qui présente l’immigration non pas comme un défi politique à gérer, mais comme une menace existentielle pour la survie de la civilisation occidentale – une vision qui inscrit nécessairement l’immigration hors de tout compromis et de toute limite démocratique.

Le vernis appliqué par Rubio à ses propos rend cette expression d’autant plus dangereuse : formulée dans un langage exprimant une préoccupation commune quant à l’avenir de l’Europe, elle semble presque attentionnée, comme si l’administration Trump entendait simplement sauver ses amis d’un péril qu’ils seraient trop polis pour nommer. En réalité, l’objectif consiste à réduire l’espace de coopération pragmatique en matière d’asile, de mobilité de la main-d’œuvre et d’intégration – le travail réel qu’il incombe aux gouvernements européens d’accomplir – tout en conférant aux partis nationalistes européens un soutien qu’ils n’auraient guère pu imaginer avant Trump.

L’utilisation désinvolte que fait Rubio de l’expression péjorative « culte du climat » mérite également notre attention, non pas pour ce qu’elle dit de la politique climatique, mais pour ce qu’elle révèle de la vacuité des références de Rubio à l’avenir glorieux que son patron prétend construire. La politique climatique constitue par définition un investissement dans l’avenir, sans doute le plus important que toute génération puisse réaliser. Voir dans cette démarche une secte, rejeter les efforts d’atténuation du changement climatique comme une illusion religieuse, c’est exprimer l’idée selon laquelle l’habitabilité future de la planète ne vaudrait pas la peine d’investir.

Par ailleurs, son propre agenda vient contredire le discours de Rubio. Vendredi, la veille de ces déclarations, le secrétaire d’État américain annulait sa participation à la réunion du Format de Berlin sur l’Ukraine – qui rassemblait le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, ainsi que les dirigeants de la Commission européenne, du Conseil européen et de l’OTAN. Après son discours, Rubio s’est envolé pour Bratislava et Budapest, afin de rendre visite à Robert Fico en Slovaquie, et à Viktor Orbán en Hongrie, les deux dirigeants les plus favorables à la Russie au sein de l’UE, que Trump courtise comme alliés idéologiques, et qu’il a récemment accueillis à Mar-a-Lago.

Ainsi, alors que Rubio déclare devant son auditoire munichois que les États-Unis souhaitent une « Europe forte », il soutient publiquement des dirigeants qui ont bâti leur carrière en attaquant les institutions européennes de l’intérieur, en opposant leur veto à toute action collective, et en cultivant des liens avec le président russe Vladimir Poutine. Interrogé sur l’Ukraine lors de l’interview qui a suivi son discours, Rubio a laissé échapper une formulation révélatrice : les États-Unis veulent un accord avec lequel l’Ukraine puisse « vivre », et que la Russie puisse « accepter ». Cette asymétrie constitue un point essentiel. L’Ukraine va devoir endurer, et la Russie être satisfaite.

Rubio ne s’est pas rendu de Munich à Bratislava et Budapest pour renforcer l’alliance transatlantique. Il est allé faire comprendre quelle Europe les États-Unis préfèrent : pas l’Europe de la défense collective et de la souveraineté partagée, mais l’Europe des gouvernements qui défient l’UE, qui courtisent le Kremlin, et qui appellent cela de la souveraineté.

La Russie et la Chine sont absentes du discours de Rubio. Les ennemis que le secrétaire d’État identifie ne sont pas les grandes puissances autoritaires, mais l’immigration, la politique climatique et le multilatéralisme qui régit l’alliance occidentale depuis 1945.

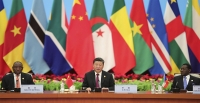

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a volontiers exploité cette opportunité, en déclarant que « certains pays » mettaient à mal la coopération multilatérale, qu’ils ravivaient une mentalité de guerre froide, et qu’ils étaient par conséquent les principaux responsables du dysfonctionnement mondial actuel – une réprimande qui aurait été plus difficile à exprimer si Rubio n’avait pas rejeté l’ordre institutionnel d’après-guerre depuis la même tribune.

Rubio n’est pas Talleyrand. Alors que Talleyrand servait les intérêts de la France tout en remodelant l’équilibre des pouvoirs en Europe, Rubio sert un président qui confond démolition et force, nostalgie et renouveau. Le bas de soie vient adoucir le ton, et flatter l’audience, mais il dissimule le même message que celui adressé sans ménagement par Vance l’an dernier : l’Europe n’est utile que si elle se soumet, la civilisation occidentale se définit par l’exclusion, et un avenir commun n’est envisageable qu’à des conditions qui le rendent impossible.

Par Stephen Holmes

JDF TV

L'actualité en vidéo

JDF TV

L'actualité en vidéo