ANGERS - Dans une lettre adressée aux plus grandes banques brésiliennes, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a exigé de savoir quelles mesures elles prenaient pour se conformer aux sanctions récemment imposées au juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes en vertu de la loi mondiale Magnitsky sur la responsabilité en matière de droits de l'homme. L'administration du président Donald Trump délivrait un message sans équivoque : L'Amérique mène la danse, et les autres doivent s'aligner.

La décision d'ajouter M. Moraes à la liste américaine des ressortissants spécialement désignés est sans précédent, étant donné qu'il n'est ni un oligarque accusé de corruption ni un auteur de violations des droits de l'homme. Au lieu de cela, M. Moraes a été ciblé pour avoir supervisé des affaires pénales liées à l'insurrection du 8 janvier 2023 à Brasilia, lorsque des partisans du président de l'époque, Jair Bolsonaro,ont pris d'assaut le Congrès national, la Cour suprême et le palais présidentiel dans le but d'annuler sa défaite électorale.

Bien que cela puisse ressembler à un problème technique de conformité, les actions de Trump sont une attaque contre l'indépendance du système judiciaire brésilien. L'imposition de sanctions à M. Moraes ne se limite pas à restreindre ses finances personnelles ; elle exerce une pression indirecte sur les institutions qu'il représente. Elle oblige également les banques brésiliennes à choisir entre le respect des décisions de justice nationales - et donc de sévères sanctions américaines - et la préservation de l'accès aux marchés mondiaux. L'un ou l'autre de ces choix risque de compromettre leur légitimité dans le pays et à l'étranger.

La lettre de l'OFAC souligne également la fragilité de la souveraineté économique. Si la loi Magnitsky est officiellement une loi américaine, le rôle du dollar en tant que première monnaie de réserve mondiale étend sa portée bien au-delà des frontières américaines.

Les banques brésiliennes, comme leurs homologues du monde entier, dépendent des banques américaines pour la compensation des transactions en dollars, et nombre d'entre elles possèdent des filiales à New York et dans d'autres grands centres financiers. Que vous souhaitiez exporter du soja vers l'Asie ou émettre des obligations à Wall Street, l'infrastructure financière dont vous dépendez est américaine. Et cette dépendance signifie que ne pas tenir compte de l'OFAC n'est pas un acte de défiance, mais un pas vers l'exil financier, voire la ruine pure et simple.

C'est le paradoxe de la souveraineté. Juridiquement, les tribunaux brésiliens peuvent décider que les sanctions américaines ne s'appliquent pas au niveau national, puisque selon le droit constitutionnel et international, les mesures étrangères doivent être formellement promulguées pour prendre effet. Mais sur le plan économique, la conformité est inévitable, étant donné que ses systèmes commerciaux et financiers dépendent d'une infrastructure basée sur le dollar qui échappe à son contrôle. En pratique, la souveraineté monétaire s'arrête à la limite du système du dollar.

L'ironie est frappante. Les États-Unis ont déjàutilisé la loi Magnitsky pour lutter contre les abus autoritaires à l'étranger, notamment en sanctionnant les responsables russes impliqués dans le meurtre, en 2009, du conseiller fiscal et dénonciateur Sergei Magnitsky. Aujourd'hui, elle utilise cette même loi pour intimider un juge qui cherche à défendre l'ordre démocratique brésilien. En utilisant des outils de politique étrangère pour influencer les processus juridiques nationaux, l'administration Trump a effectivement réduit la souveraineté du Brésil à un test d'obéissance.

Les décideurs politiques brésiliens sont dans une position difficile. Acheminer les transactions financières personnelles de M. Moraes par le biais de coopératives nationales est, au mieux, une solution temporaire qui ne résout en rien le problème sous-jacent. Et les alternatives à plus long terme, telles que les systèmes de paiement mondiaux construits sur la technologie blockchain, sont loin d'être viables.

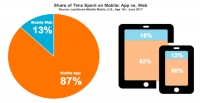

Le Brésil étant toujours pris dans l'attraction gravitationnelle du dollar, la crise actuelle souligne l'urgence d'investir dans des alternatives au système basé sur le dollar. Comme je l'ai indiqué dans un récent document d'orientation, les nouvelles technologies et plateformes - desréseaux basés sur la blockchain aux paiements transfrontaliers instantanés -pourraient rendre les règlements plus efficaces et potentiellement remettre en cause la domination du dollar.

Pour l'instant, cependant, ces initiatives ne sont rien de plus que des projets pilotes fragmentés limités à des "coalitions de volontaires", excluant souvent les économies en développement qui sont les plus dépendantes du dollar. De plus, même les plateformes multidevises les plus avancées reviennent toujours au dollar ou à l'euro lorsque les monnaies locales manquent de liquidités, reproduisant ainsi la hiérarchie même qu'elles prétendent remettre en cause.

Cela dit, ces innovations monétaires laissent entrevoir un avenir dans lequel les infrastructures multilatérales ne seront plus contrôlées par un seul gouvernement ou par des organisations privées opérant sous la juridiction d'un seul pays. Mais la réalisation d'un tel avenir nécessitera une coopération diplomatique et technique extraordinaire, ainsi que de nouveaux cadres de gouvernance. D'ici là, le pouvoir extraterritorial du dollar restera inégalé.

En ce sens, la lettre de l'OFAC est plus qu'un message aux banques brésiliennes ; elle rappelle à tous les pays le pouvoir extraordinaire que les États-Unis exercent en contrôlant l'infrastructure financière mondiale. Pour le contrer, ils doivent travailler ensemble pour développer des alternatives crédibles, telles que les monnaies numériques des banques centrales, les réseaux de paiement instantané interopérables et des accords multilatéraux plus larges. Dans le cas contraire, leur souveraineté monétaire et leur autonomie politique seront laissées à la merci des décideurs américains.

By Camila Villard Duran

JDF TV

L'actualité en vidéo

JDF TV

L'actualité en vidéo