ACCRA – Alors que j'assistais récemment à un séminaire sur le leadership organisé par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) avec des membres du gouvernement ghanéen à Accra, j'ai remarqué que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) avait donné le coup d'envoi des célébrations de son 50e anniversaire.

La Cédéao, créée en 1975, est le fruit de l'imagination du ministre nigérian du Développement économique de l'époque, Adebayo Adedeji, qui a ensuite dirigé la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique de 1975 à 1991. C'est sa vision d'une Afrique de l'Ouest sans frontières, où les biens, les personnes et les services pourraient circuler librement, qui a fini par unir 15 pays de la région.

En 1990, la Cédéao avait établi une zone de libre-échange et l'Afrique de l'Ouest enregistrait l'un des taux de mobilité intrarégionale les plus élevés au monde. Au cours de la décennie suivante, la Cédéao a mené deux missions de maintien de la paix qui ont contribué à mettre fin aux guerres civiles au Liberia et en Sierra Leone. Sous la direction du Ghanéen Mohamed Ibn Chambas, le bloc a soutenu les transitions démocratiques de la Guinée, du Niger, du Togo et du Burkina Faso. En 2015, il a franchi une nouvelle étape avec l'adoption d'un tarif extérieur commun.

Mais ces acquis durement gagnés risquent aujourd'hui d'être réduits à néant. Depuis les années 2010, les insurrections djihadistes menées par l'État islamique (EI) et les affiliés d'Al-Qaïda – et en partie alimentées par l'intervention de l'Otan en Libye en 2011 – ont dévasté le Sahel. En 2024, la région des trois frontières du Niger, du Mali et du Burkina Faso représentait 3 066 des 7 555 décès liés au terrorisme dans le monde ; près de cinq millions de personnes ont fui vers les pays voisins.

L'insécurité qui en résulte a déstabilisé la région, déclenchant une vague de coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée entre 2020 et 2024. Pendant ce temps, les gouvernements civils du Togo, du Bénin, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et du Sénégal sont devenus de plus en plus autocratiques.

Pour aggraver ces problèmes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés de la Cédéao en janvier, accusant le bloc de servir des intérêts néocoloniaux. Des tensions sont apparues en raison des liens politiques et commerciaux étroits entre le Nigeria et la France. Ils se sont renforcés, alors même que les troupes françaises ont été expulsées du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire dans le cadre de manifestations anti-françaises souvent très violentes.

Avec le départ des trois pays du Sahel, la Cédéao a perdu 76 millions de personnes – soit environ 17 % de sa population – et près de la moitié de son territoire. La survie de la Cédéao dépend désormais de six de ses membres fondateurs, dont la plupart sont dans la tourmente.

Le Nigéria, qui représente plus de 50 % de la population de la Cédéao et plus de 60 % de sa production économique, était autrefois largement considéré comme la force stabilisatrice de l'Union. Mais il est devenu une source d'instabilité, en raison de son incapacité à contenir l'insurrection djihadiste dans le nord-est instable du pays.

En mars, le président nigérian Bola Tinubu a déclaré l'état d'urgence dans la région de Rivers, riche en pétrole et politiquement instable, suspendant le parlement de l'État et le gouverneur Siminalayi Fubara pour six mois. Les observateurs internationaux et nationaux, y compris l'association du barreau nigérian, ont condamné cette mesure jugée inconstitutionnelle, dans un contexte d'inquiétude croissante face à l'autocratie rampante.

La Côte d'Ivoire, deuxième économie d'Afrique de l'Ouest, pourrait également glisser vers un régime autocratique. Le président Alassane Ouattara – ancien directeur adjoint du Fonds monétaire international – a supervisé une croissance annuelle moyenne de 7 % entre 2012 et 2023, en accélérant le développement des infrastructures et en élargissant l'accès à l'électricité. Mais il exerce un troisième mandat présidentiel inconstitutionnel et il a manipulé les institutions de l'État pour mettre à l'écart ses opposants politiques, notamment le chef de l'opposition Tidjane Thiam, à qui l’on a récemment interdit de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre.

Au Ghana voisin, troisième économie de la Cédéao, le président John Mahama est revenu au pouvoir après une victoire électorale écrasante. Son prédécesseur, Nana Akufo-Addoa, laissé derrière lui un héritage de troubles économiques, marqué par des allégations de corruption et un défaut de paiement de la dette souveraine en 2022 qui a déclenché un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars du FMI. Les mesures d'austérité qui en ont découlé ont entraîné des pannes d'électricité et une forte baisse du niveau de vie, ouvrant la voie au retour de M. Mahama dans le désert politique.

Entre-temps, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont lancés dans une expérience d'autonomie régionale. Avant de se retirer de la Cédéao, les trois pays ont formé l'Alliance des États du Sahel (AES), un pacte de défense mutuelle visant à créer une force antiterroriste commune, à mettre en place une banque d'investissement et à collaborer à des projets dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures.

Malgré ces ambitions, les trois pays font toujours partie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), composée de huit membres et contrôlée par la France. Chacun d'entre eux a restreint les libertés démocratiques et annoncé des transitions de cinq ans vers un régime civil, tout en s'appuyant sur les mercenaires russes pour le soutien à la sécurité. Pourtant, le changement de bailleurs de fonds étrangers n'a guère permis de renverser la vapeur face aux insurgés djihadistes, de vastes pans de leur territoire étant toujours sous le contrôle des militants.

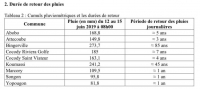

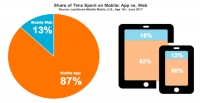

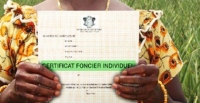

L'instabilité politique et le changement climatique ont mis en évidence les vulnérabilités structurelles des États membres de la Cédéao lourdement endettés, qui restent largement tributaires des exportations de minerais et de cultures de rente. Le commerce intra-régional ne représente que 12 % du commerce total, tandis que 38,4 % des adultes vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'Union souffre également d'un taux de chômage élevé, en particulier chez les moins de 25 ans, qui représentent 65 % de sa population et représentent une grande partie des migrants désespérés qui risquent les dangereuses traversées de l'Atlantique et de la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Avec des ressources limitées pour combler les déficits d'infrastructure, les États membres sont extrêmement sensibles aux menaces liées au climat, telles que les sécheresses, les inondations et la désertification.

Malgré un environnement géopolitique de plus en plus hostile, les trois plus grandes économies de la Cédéao doivent prendre l'initiative de stimuler l'industrialisation et d'établir une union douanière fonctionnelle. Avec peu de soutien international, les pays sahéliens enclavés auront du mal à créer les économies d'échelle nécessaires à un développement économique rapide. En outre, ils manquent de capitaux et de capacités techniques pour proposer un modèle d'intégration alternatif viable.

Mahama et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ont fait des progrès pour combler le fossé entre la Cédéao et l'AES. Cependant, des rapports suggèrent que le Togo et le Bénin pourraient rejoindre le bloc émergent, ce qui risquerait d'enflammer un paysage régional déjà instable. Il est encourageant de constater que la Cédéao et l'AES ont convenu de maintenir la libre circulation des personnes, des biens et des services à travers leurs frontières communes.

Si la Cédéao a laissé la porte ouverte au retour de ses trois membres prodigues, son 50e anniversaire rappelle l'avertissement prémonitoire d'Adedeji : « En dernière analyse, c'est la politique et non l'économie qui déterminera le sort des accords d'intégration régionale. »

Par Adekeye Adebajo

JDF TV

L'actualité en vidéo

JDF TV

L'actualité en vidéo