Éboulements de terrain suivis de mort dhommes, conflits récurrents avec les agriculteurs, ou encore dégradation de lenvironnement. Autant de maux qui accompagnent lexpansion de lorpaillage illicite et clandestin dans plusieurs régions de la Côte dIvoire. Une situation à laquelle le gouvernement sest engagé à mettre fin. Un programme triennal (2014-2016) de rationalisation de ce secteur a été adopté en octobre 2013. Lobjectif principal étant dassainir, dorganiser et dencadrer lactivité. Mais aussi de renflouer les caisses en ayant une main mise sur le sous sous-sol. Plusieurs sites dorpaillage clandestin ont donc été fermés. Des dizaines dorpailleurs ont été mis aux arrêts, mais le phénomène persiste. Acculés la journée, des orpailleurs travaillent désormais la nuit.

Le programme triennal de rationalisation de l’orpaillage se compose de cinq phases. À savoir, élaborer les outils et instruments de gestion du programme, cartographier les sites d’orpaillage en les iden- tifiant, ensuite les classifier et les organiser. Puis, former et encadrer les orpailleurs et enfin, prendre en compte les impacts sur l’environnement et sur l’homme. Selon le ministre de l’Industrie et des Mines, JeanClaude Brou, qui faisait le point de la première phase en début du mois d’août, le déguerpissement a été un succès. Le bilan humain et matériel fait état de 66 orpailleurs interpellés, 4 fusils de chasse et munitions saisis, 3 véhicules et 1 camion-concasseur détruits, 3 017 cabanes et abris de fortune incendiés, 434 motopompes, 274 concasseurs, 41 moteurs, 27 groupes électrogènes, 39 broyeuses, 150 dragues, 37 embarcations mis hors d’usage, 190 détonateurs et 126 tubes d’explosifs saisis. En plus des 110 sites illicites déguerpis à l’ouest, le Programme national de rationalisation de l’orpaillage (PNRO) a permis d’en démolir 158 autres dans les régions du centre et du nord, et 137 dans les régions de l’est.

Des pertes budgétaires

L’activité minière ne représente pas plus de 5% du PIB, selon le ministère de tutelle. Malgré cela, la Côte d’Ivoire envisage d’en faire la seconde mamelle de son économie, après le cacao. Avec une production aurifère annuelle estimée à 23 tonnes, la Côte d’Ivoire se classe au 7ème rang des pays africains producteurs d’or, et 42ème au niveau mondial. Bien que le sous-sol ivoirien contienne du diamant, du fer, du nickel, du manganèse, de la bauxite et du cuivre, seuls l’or et le manganèse sont exploités industriellement. Mais l’’exploitation illégale fait perdre à l’État d’importantes recettes, car échappant complètement à son contrôle. Selon un expert en la matière, sous le sceau de l’anonymat, l’exploitation illégale serait nettement supérieure à celle faite dans les conditions légales. Il estime, pour sa part, à environ 30 tonnes d’or par an la production artisanale qui échappe à l’État. Ce phénomène, qui connaît un développement fulgurant et sauvage ces dix dernières années, touche 24 régions sur les 31 que compte le pays et concerne plus de 500 000 personnes. Une situation qui génère d’énormes ressources échappant à l’État, selon le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, qui se prononçait sur le sujet en mars dernier, tout en se gardant d’avancer des chiffres. Ce phénomène touche aujourd’hui, à des degrés divers, plusieurs pays de la sous-région produc- teurs d’or. Et cela est renforcé par des flux migratoires importants, facilités par des frontières poreuses. On retrouve par exemple diverses nationalités sur les sites d’orpaillage clandestin ivoiriens.

Difficile cohabitation

Les cas de violences, dans les périphéries des sites miniers au niveau de diverses localités, ne se comptent plus. Elles s’accompagnent très souvent de mort d’homme et de nombreux dégâts matériels. Par ailleurs, creuser des trous béants, parfois à proximité des champs ou des villages, met toujours le feu aux poudres. Notamment entre orpailleurs et agriculteurs, devenus voisins forcés, faute de terre. Une situation aggravée par l’augmentation de l’insécurité dans ces zones. « Avec les mines de Tortiya, nous étions déjà en insécurité. Mais avec l’exploitation de l’or dans la sous-préfecture d’Arikokaha et dans d’autres zones avoisinantes, l’insécurité est devenue très grande », selon Doufangui Koné, agriculteur dans le département de Niakara au nord du pays. Selon ce dernier, la présence des orpailleurs clandestins a attiré des coupeurs de route, qui opèrent, de jour comme de nuit, sur plusieurs pistes villageoises condui- sant aux mines. À Soubré, notamment à Madikro, dans le département de Buyo, Amadou Kouassi estime que depuis la fermeture officielle de la mine d’or de ce village en juillet dernier, les coupeurs de route, qui opéraient quasiment tous les jours, se signalent de moins en moins. « Quand la mine a été ouverte, l’on enregistrait fréquemment des pertes en vie humaine, et la disparition de bœufs dans les éboulements enregistrés sur les sites », se souvient-il. En plus des relations tendues avec les agriculteurs, cette situation envenimait également les rapports entre orpailleurs et éleveurs, et virait souvent aux règlements de compte. À ces conflits, il faut ajouter ceux qui sont quotidiens, entre les populations installées sur les sites clandestins. On signalera enfin que certaines compagnies industrielles, malgré l’obtention de permis de recherche minier, se retrouvent sur des mêmes espaces que des clandestins, occasionnant bien d’autres litiges.

Danger à l’horizon

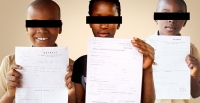

Les déboisements sauvages, la destruction du couvert vé- gétal et des sols sont autant d’agression contre la nature constatées. En outre, l’utilisation non-maîtrisée de produits chimiques interdits, tels le cyanure et le mercure sont de réels dangers pour l’environnement et l’agriculture. L’orpaillage illégal engendre régulièrement des accidents aux conséquences dramatiques, liés aux éboulements de terrain et, à l’utilisation d’explosifs pour l’extraction de roches supposées minéralisées. Une pratique pourtant interdite par la réglementation minière. À cela il faut ajouter la non-maîtrise des bonnes pratiques. Ce qui entraîne la prolifération des maladies diverses, notamment transmissibles. Autre méfait lié à l’orpail- lage, l’utilisation des enfants sur les sites d’exploitation. Ce qui accroît le taux de déscolarisation. Malgré cette prise de conscience, la lutte pour mettre fin au fléau de l’orpaillage illicite est loin d’être gagnée. « Quand l’État ferme officiellement une mine, elle est souvent exploitée la nuit ou en pleine journée, avec la bénédiction de certaines autorités administratives locales et militaires, et des chefs de villages», révèle Bakary Kovéogo, installé dans la sous-préfecture d’Aboisso-Comoé, à une centaine de kilomètres d’Alépé. À en croire cet informateur, malgré la fermeture de la mine, des personnes continuent de l’exploiter.

Ouakaltio OUATTARA

JDF TV

L'actualité en vidéo

JDF TV

L'actualité en vidéo